一位领养妈妈见证上帝藉着女儿医治她的伤痛| 这是我的玛拿西 (一)

- Amanda Yager

- Aug 13, 2025

- 13 min read

翻译:张凤雪

整理、校对:奚卫国,张新婕

编辑:周锋捷

当吉娜邀请我今天发言时,我犹豫了很久,最终决定分享出我的故事,部分内容可能会让你感到不适,但我不愿美化它。我想用完全的诚实来荣耀我的上帝。没有祂,我今天就不可能站在这里了。

我想和你分享的是,上帝如何通过我女儿来医治我的伤痛。祂用我和女儿谱写了一首交响曲,带领我找到祂、得着生命。

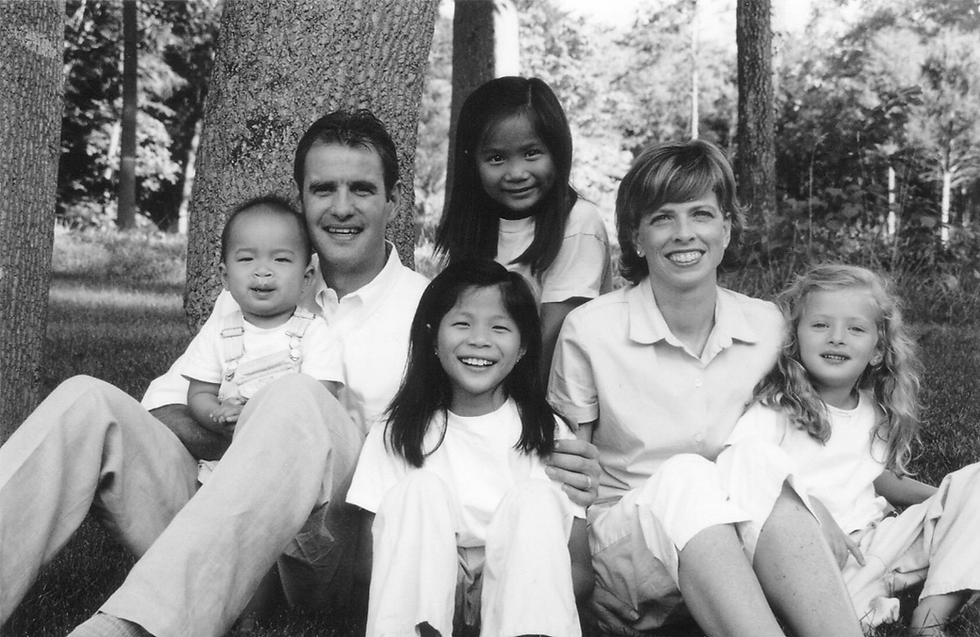

我和我丈夫马特已经结婚 29 年了。他是一位非常好的丈夫。我们有十七个孩子,最小的 10 岁,最大的 28 岁。我们生了三个孩子,领养了十四个,十一个来自中国,三个来自哥伦比亚。

我的很多伤痛来自于我的原生家庭。我生于天主教家庭,是家中的老二,有一个哥哥和一个妹妹。我爸爸是一名卡车司机,妈妈全职在家照顾我们。

我有一些关于家庭的美好回忆:家人共进晚餐、度假、围着圣诞树唱歌、晚上被哄睡、 听到父母说“我爱你”。但正如人们常说的“看书不要看封面”。我的家庭就像那本书:封面不过是用来粉饰的,掩盖一切内在的不堪。

我在家中最深刻的记忆是我们所经历的身体、精神和情感虐待。因为我妈妈,我的童年充满了尖叫,辱骂,揪头发,好几天没饭吃,流鼻血、瘀青、伤痕、痛得不能坐,被控制和操纵。我不知道第二天是否会醒来,有时甚至希望自己不要醒来。

我每天都活在彷徨中,总是保持警惕。妈妈的精神状态难以预料,常常会突然情绪爆发。有时候我妈妈可以几天、甚至几周状态稳定。但每当临近她的生日、母亲节、感恩节 和圣诞节时,我们都要做好她“爆发”的准备。

有一次圣诞节,我爸爸生病了。当我们坐下来吃晚饭时,我妈妈问他饭菜怎么样,爸爸说:“我喝碗汤就好。”妈妈站起来,把所有的食物都摔进了垃圾桶。接着她开始发作,持续了好几天。我和妹妹被关在房间,没任何东西吃,只允许出去上厕所。我们在床上躺了好几天。还有一次圣诞节,我还在上小学。我不记得是什么事情激怒了她,但她用一把菜刀架在我爸爸的脖子上,我哥哥在她背后想把她拉开。

八九岁时,有一次生病, 医生给我开了药。那是我第一次吃药片。我喝了些水,但药片咽不下去。我妈妈站在我面前,冲我大喊“吞下去!”,她的脸上充满了愤怒。她走到厨房,打开抽屉,拿着一把刀朝我走来,刀尖离我脸只有几厘米。她继续冲我大喊要我吞下药片,不然她就要割伤我。极度的恐惧让我不记得之后的事了。

没有人敢管我们家的事,他们都害怕我妈妈。每个夜晚,我都会站在卧室的窗前,凝视星空,祈求上帝帮助我们。我会问祂:“上帝,你在哪里?一个良善的上帝怎么能让无辜的孩子活在这些痛苦中?我做错了什么,你让我经历这些? ”祂从未回答我,也从未出现过。

我们长大一些后,妈妈给的身体上的虐待少了,但情感和精神虐待却变本加厉。言语上的伤害往往比身体上的杀伤力更大。身体的痛会慢慢消失,但语言暴力却永难忘记。妈妈对我们进行精神控制和情感操纵一直持续到现在。我爸爸也是她的受害者,他于 2009 年 去世了,为了保护我们,他付出了很多。

我花些篇幅来介绍我的童年是为了让你理解我后面的人生。我一直努力不让我的童年阴影影响我、成为做坏事的借口。我也发誓要砍断世代虐待的循环、好好对待自己的孩子。我从来没有告诉我丈夫和孩子们自己经历的这一切。直到最近我丈夫才知道。

有一部分伤痛来自其他人。在学校我一直是个安静、内向的女生。高中最后一年我和 一个男生开始交往,并进入了同一所大学。在交往期间,男友一遍遍告诉我:我太肥了, 要减肥;我永远达不到他和他家人的要求。分手后,他强奸了我。这些事我从未告诉过任何人,只是告诉我自己:发生的一切是我的错;不要小题大做。

我本以为可以信任男友,就像我本以为可以信任上帝、信任妈妈,但我再次受到伤害。 除了内在的创伤,我背负了更多内疚、羞愧和厌恶。

时间来到几年后,我和马特结婚,并有了几个孩子。如今我和十七个孩子在一起,他 们的年龄跨度有十岁之多。这里分享我和女儿的故事, 因为通过我女儿,上帝救赎了我。

领养不是一件容易的事, 因为被领养的孩子有许多内心的挣扎和创伤。我们女儿小时候很乖,周围人很喜欢她、认可她。可是进入青春期,女儿慢慢有了一些细微的变化,比如她的穿着,她结交的朋友、用词、听的音乐,还有晚上偷溜出去等等。

后来她变得越来越叛逆,会难以控制地爆发愤怒。她的各种挣扎开始浮出水面:否定自我价值、被遗弃的创伤、健康问题、青春期的各种挑战。她开始割自己的手臂和腿,渐渐发展到要自杀的地步。我们别无选择,只能寻求专业的帮助,把她送到一家心理健康医 院。医院把她留下,说是第二天会有人联系我们,告诉我们后续该怎么做。

那是我人生中最痛苦的时刻。我感到难堪、耻辱,但最多的是内疚。“我做错了什么,让她成了这样?我怎么才能治好她? ”就像小时候一样,我不禁问上帝:“你在哪里,你怎么能让这种事情发生在我女儿身上?我那曾经快乐、风趣、外向、无畏的小女儿,她走到哪儿,人人都喜欢她。眼下怎么会到了不想活的地步? ”

现在距离那一天已经过去三年了。这三年我和家人的生活一直像坐过山车,充满颠簸和意外。今天我们仍然在车上,但终于开始好转、未来可期。我不会分享她所有的故事, 但在我的故事中我要提及她。上帝让我们母女彼此磨合,通过她带领我走到今日。没有她,我今天不会站在这里。

多年来,我从未把生活中的经历和信仰联系起来,直到两年前我女儿问我:“你觉得人会被鬼附身吗? ”我想深入了解她的问题,于是开始查找资料。我接触到一些概念,比如压迫、属灵争战、属灵束缚、坚固营垒、世代罪(oppression, spiritual warfare and spiritual bondage, strongholds, and generational sin)。这些概念和圣经有关联。 然而,我虽长在天主教环境中,却并不怎么读圣经,也不熟悉这些概念。

我联系了在教会服侍的儿子寻求帮助。在做了更多的功课后,我确信我们可能处在某种世代罪的坚固营垒中。我想到了我妈妈。我家的虐待史不是从她开始的,而是世代相传的问题,其中还涉及巫术、恐惧、焦虑、控制、不宽恕等等。上帝用女儿的问题为我指出一个方向,最终却引导我找到了关于自己人生的答案,那个我穷尽一生寻找的答案。

我一直没太把信仰当回事儿。我不怎么去教堂敬拜上帝,只在事情不顺的时候才想起祂。祂就像我的阿拉丁神灯,我只在需要帮助的时候找祂,让祂帮我做事。我知道上帝的存在,因为我从小听人谈论祂。但我并不真正“认识”祂。祂存在,但似乎与我无关。

因为人的伤害,我对上帝的认知被扭曲、丑化。我不许自己信任祂,认为所发生的一切都是祂的责任、祂的错。我信任过祂、求助过祂,可是我觉得祂辜负了我,没有履行祂的责任,就像我母亲、男友、所有其他人。这种怨气在我里面变成了愤怒和苦毒。我始终无法忘记年幼的自己,那个全身淤青、没饭吃的小女孩,那个透过卧室窗户向上帝哭诉的小女孩。那时,上帝在哪儿?

回到现实生活。我那时一直在寻找帮助女儿的方法。一次偶然的机会,来自“祷告妇 女团契”的吉娜联系了我,邀请我和她们一起聚会祷告。当我走进吉娜的黄色小屋时,我正处于人生中最低谷、最黑暗、最孤独、最心碎的时刻。但我不知道的是,正是那一天, 我像蹒跚学步的婴儿,向上帝迈出了第一步。

在吉娜家的祷告室,我分享了女儿的事。她倾听之后问我是否可以为我祷告。你知道吗?那是第一次有人为我祷告。当她开口祷告时,她说出了外人不可能知道的一些事。当时我惊讶极了。时至今日,我参加“祷告妇女团契”已经一年半了。吉娜和姐妹们对我的影响超过任何人。每周聚会我们阅读吉娜写的故事和引用的经文,分享共鸣。这里没有论断,只有相互支持,一起哭、一起笑。无论生活好坏,我们总团结在一起。我们每周都更多地了解自己和上帝,有更多信心、对圣经更加了解。

这期间,我看见了自己的罪、明白了自己是一个罪人。同时我也深深感到,我没有被谴责、被定罪、被审判。最重要的是,这是我人生中第一次感受到真正的归属感。

聚会一个月后,我更多地向吉娜敞开了我的内心。我谈起了女儿的一切、我的童年、 我的信仰。一件事牵出另一件事,交谈越来越深入。最后我告诉她,如果要我完全相信上帝,祂必须明确地向我显现。

她再次为我祷告。这一次感觉更加亲近,就像她通过祷告进入了我的内心,知道我的最深切的思想、恐惧和挣扎。吉娜在祷告中请求圣灵从头到脚充满我。那一刻,我感到一股麻麻的电流从头顶涌遍全身。

那天晚上,我第一次在心中接受了耶稣。那一天是 2022 年 12 月 14 日,我永远不会忘记。上帝让吉娜成为了我的救生索,拯救我的器皿。

姐妹们的分享也让我更多思考和上帝的关系。一晚,一位女士分享说,她祷告的时候会闭上眼睛,想着她自己像孩子一样坐在耶稣的膝盖上。我暗暗想,我要能这样祷告该多好啊;我好渴望能有那份信心,确信祂在我身旁。还有一次,另一位女士分享她经历神的见证。我心里有些难过,因为我好像没有经历过神。

为什么说我没有经历神呢?因为在女儿出事的三年里,我大部分时间都像走在迷雾中, 越走越黑、越走越暗。当我在女儿的问题上遭遇未知、混乱,其影响迅速波及了我生活的每一个方面:我的其他孩子、我的婚姻、我的心理状态。我的小家变成了战场,让人只想逃离。

我的世界分崩离析。我眼睁睁看着女儿往下坠落,唯一能做的就是把我崩溃的世界粘 补起来,少影响其他孩子。每个早晨,我脚沾地之前就会想:“今天会出什么事? ”我每天 都活在恐惧中,想着“事情会不会变成这样?变成那样? ”我的精力全耗在她身上。想要 治好她的欲望一天天撕咬着我。她抓走了我生活全部的注意力。

我的身心灵魂被狠狠踩踏、反复碾压。没有喜乐,陷入彻头彻尾的绝望。我每天都活在不能承受的剧痛中,在雾霾里走来走去,问的问题永远得不到回答。我熬啊,从日出熬 到日落。在无法入睡的晚上,我睁着眼看秒针一格格转动。我的苦楚寂静无声,只好用笑 脸隐藏剧痛和绝望。

女儿的叛逆越来越严重。我们成为她的“敌人”,她恨恶我们做的一切。我们不知道还能怎么办,最后只能再次把她送到行为健康医院。她的行为陷入了恶性循环,家里的其他 孩子也都在承受着这一切。

离开原生家庭时,我以为已经熬过了最糟糕的日子。但自己身上的痛苦,根本无法和看到的女儿的痛苦相比。我好想好想除掉她的痛苦。最难受的是,我知道她也像我一样, 大部分的孩提时光都在向上帝呼喊,重复我当初的问题:上帝,你在哪里?我做错了什么,要承受这些痛苦?

把她送回行为健康医院后,我呆坐了好几个小时,哭干了所有眼泪。我感觉被打倒在地、爬也爬不起来,孤独无助、已经到了自己的尽头。在极度绝望时,我跪倒在地,向上帝呼喊:“我再也撑不下去了!我需要你的帮助!我什么也做不了了!”那是我的人生谷底, 黑暗孤独的深渊。

在我的尽头,上帝开始重塑和改变我。

几个晚上之后,我再次失眠,帮助女儿的欲望煎熬我的内心。躺在那里,凝视着天花板,我说:“上帝啊,请治好她。”我清楚地听到了一个声音:“你必须先治好自己。”

在那一刻我才猛然醒悟。这几年的经历,不是要改变我女儿,而是要改变我和我的心。

是的。我的一生从没有真正在生活、享受生命,而是一直在挣扎求生。我不要再这样 苟延残喘下去。

在女儿的一次情绪失控后,我的牧师儿子跟她谈到约翰福音,提到在毕世大池边,那个病了三十八年的人(约 5:1-18)。他问女儿是否像他一样,想要痊愈。

后来我不停地想起那个故事,又自己去读了一遍。那个人花了好多年去调整、尝试、 适应他的处境,最终发现,没有痊愈的希望。我也花了 48 年的时间去调整、尝试、适应我 的人生。就像他一样,我也逐渐失去了希望。我好累。要撑过的每一天,都是殚精竭虑、 望眼欲穿。生活一直在撕咬着我。我想要休息,想要安全,想要有盼望。最重要的是,我想要被医治。

“你必须先治好自己。”那个声音带来了盼望。我迎来了人生的分水岭。我需要做一个 决定:要么,我继续坐在自己建造的监牢里、腐烂发臭;要么,我站起来、活。

要得医治,就先要用显微镜审视自己、察看自己的虚伪和伤口。这是一个痛苦的过程, 像打开了潘多拉盒子,一生的伤痛像无数蛾子,铺天盖地扑棱出来。我慢慢找路探向,回到自己内心深处,强迫自己撕开多年尘封的伤疤,一层又一层。我不仅全身上下布满了被 虐待的伤疤,我的心灵也满是伤痕。而看不见的伤疤,承载着最深重的痛苦。

这过程太艰难了。可是为了我的婚姻,我的家庭,更重要的是,为了医治我自己,我必须去面对和处理过去的伤痛。

我以前应对痛苦的最佳方式是忽视它、孤立自己。为了规避问题,我会切断与其他人 的情感联结。我不想面对这些痛苦,将它们深深埋藏在内心,并逐渐遗忘。

我有许多不同的面具,可以依别人的情绪随时更换。如果我能让别人微笑,使他们感到快乐,我就不必面对自己的不安。我花了多年时间为自己带上面具,以至于忘了真正的自己。

我意识到我的行为变成了一种无意识的习惯,表现为轻易的猛烈的、无法控制的爆发。 当我感到威胁或进入防御状态,我会把最恶毒的言语化为武器。很多次,我用充满仇恨和伤害的话攻击丈夫马特。话一出口,我立刻就后悔了。但我的自尊心、我的骄傲,不允许我道歉。

马特是那个一直陪在我身边的人,但他却承受了我愤怒的冲击,忍受着我的指责、蔑视、阻挠、道德绑架和操控。就连最微不足道、毫无意义的事情,也会导致激烈的争论。

多年来,一切都腐烂发酵,未经处理的痛苦变成了流经我血管的毒药。虽然我从未用过去作为借口,但我的心变得无比坚硬又脆弱,苦毒、愤怒,控制了我的方方面面。多年来,原来我的伤痛成为了我的全部——它决定了我的心理行为方式、对待他人的方式以及 看待周围一切的方式,焦虑、饮食失调、自我孤立、购物和过度消费、自我憎恨、抑郁等 等破坏性行为接踵而来。

所有这些行为都是我为自己修建的高墙,是我抵御信任、遮掩脆弱的堡垒。说实话,这墙也是为了把上帝挡在外面。在我看来,当我最需要祂时,祂缺席了。这导致我对祂失去了信任,并且长期以战斗状态来对抗祂。

由于我与上帝没有真正的关系,我从没有意识到祂才是我真正需要的保护。我把自制 的牢笼当成了避难所。上帝用女儿的问题让我看见,这牢笼不能真正救我,不能救我女儿。 我无能为力,一点风吹草动我就溃不成军。

祂非常希望我依靠祂,而我也非常需要依靠祂、让祂进入我的世界,但这意味着要敞 开自己、承认自己的软弱。但那时的我,刚硬到决不允许自己软弱。多年来,我培养自己的独立性——我不需要任何人,我只需要自己就够了,这也导致我几乎不信任任何人。

再多的“对不起”也无法弥补我的行为。要爱我这样的人,太难了。我每天都感谢上 帝。祂知道我最丑陋的一面,却毫无保留地接纳我、爱着我。感谢祂的耐心,感谢祂在我不配的时候,仍然不断以恩慈待我。

有一次,上帝在给了我充分的耐心后, 以公义撕开了我的伪装,露出我感染了几十年的伤口。祂的话语就像两刃的剑,剖开我隐藏的心思意念。祂的真理像药一样难喝,却是治病的良方。伪装被撕开、真实的状态暴露在阳光下——我别无选择,只能去面对。

在摆脱仇敌坚固营垒的过程中,我自己走过几个阶段,最后以吉娜的辅导结尾。在这个过程中,黑暗与光明不断战斗。最终,上帝向我彰显祂自己,使其他一切都黯然失色。

在一次辅导快结束时,我发现自己陷入了一片黑暗中,伴随着无法逃离、令人窒息的邪恶。我再一次陷入孤独、痛苦和悲伤,被这些情绪折磨到无法动弹。所有丑陋、痛苦的 记忆都陈列在我面前。我越深入观看,我愈加被黑暗吸引。一种病态的感觉将我拉向深渊。

然后,我注意到一丝微光。我努力转向那光,又被黑暗拉回。光越来越亮,当我抬头时,我看到远处有一个模糊的轮廓。随着我对光线的聚焦,一切变得越来越清晰。而黑暗也加大了抓紧我的力度,我耳边不断重复着,“你不够好”,“你不够好”。

光线继续变亮,我像处于一场战争、一场拔河。我被黑暗吸引, 因为那是我感到最舒适的地方。尽管听起来有些毛骨悚然,但那里有我熟悉的一切,那是我的“家”。

光明越加清晰。我被围绕在最辉煌的光芒中,远处有一个人的轮廓。那种美丽而明亮 的光无法用言语形容。我听到吉娜说:“让她看看她错过了什么。”然后“喜乐”这个词像霓虹灯一样闪烁。我努力想看清这个词,但黑暗的牵引力越来越强。我感到自己重新回到黑暗的深渊。我不想再待在那里,但那里有我熟悉的感觉……

不,我渴望回到光明。我感到我的头从左到右,再从右到左转动。光的辉煌明亮得令人眼花缭乱,我被深深吸引。不知不觉间,那个本来很远的轮廓已经在我身边。耶稣,带祂所有宏伟壮丽的荣耀在我身边。然后,我听到他耳语一般轻声说:“我在这里。我一直都在这里。我爱你。我一直都爱你。”

我看见一个的小女孩,顶着一头蓬松的红色卷发,爬上了祂的膝头。那是儿时的我。 我慢慢开始意识到,现在的我并没有坐在耶稣的膝上,我就哭了。

就在那一刻,我感受到一种从未有过的感觉,一种无法形容的爱。我感到了放松,感 觉自己开始将头靠在祂身上。我真切地感受到祂轻轻地把手放在我的头上,轻柔地把我拉 向祂。我被这种真实的触碰惊到了,我清楚地记得自己当时颤抖了一下。我不想离开,只 想停留在那种感觉中。我的一生从未感到如此平和、如此被爱、如此满足、如此安全。

后来吉娜告诉我,那天她曾祈祷上帝让我看见我所缺失的喜乐。我知道这听起来很荒谬,如果是一年前,我也会怀疑。但我知道,毫无疑问,那天我真的看到了、听到了、感 受到了耶稣的存在。

那天之后,我好渴望经历更多,于是开始有意地去建立与祂的亲密关系。我不再满足 于每周三晚上去小组聚会,而渴望真正深入到祂的话语中。我第一次学习用真理来重塑负 面的思想。我不再把注意力放在孩子们身上和如何“改变”他们,而是将注意力转向上帝。

下集预告:上帝继续在阿曼达的生活中做美好的工作,清除过去的谎言、以真理治愈 她和家人的生命。下集阿曼达将分享,上帝如何向她显明,即使在母亲虐待她时,上帝也 没有抛下她。上帝继续带领她从深渊里爬出来,享受生命,享受光明,享受与上帝、与家人美好的关系。

Comments